繪畫

1911-1918_歸國任教時期

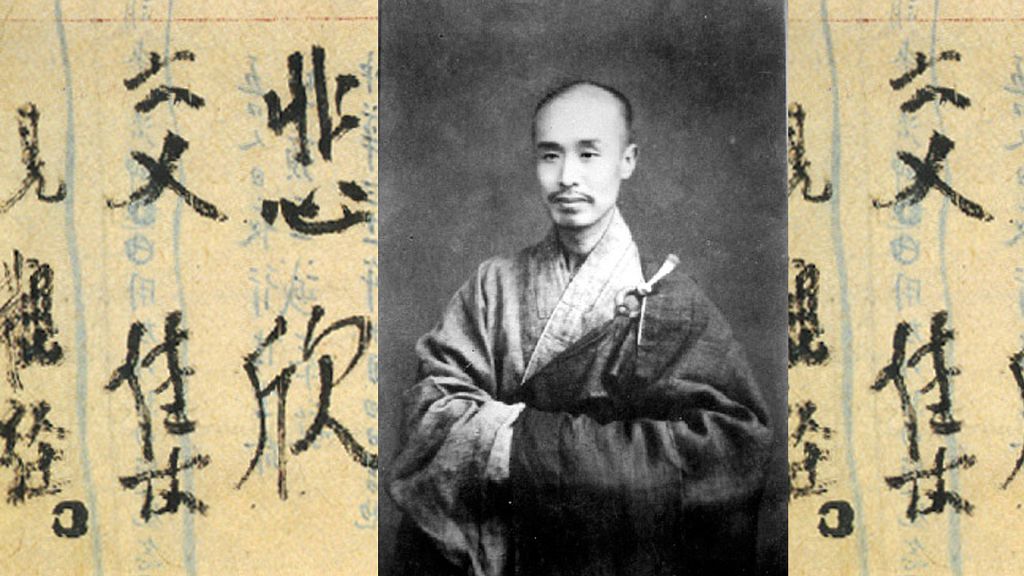

李叔同留日歸國後,曾先後任教於津、滬、杭等地,尤以杭州的浙江一師達六年之久。然這一時期的畫作,若依李叔同擔綱的課程及課外指導研判,至少會有素描、水彩、油畫、漫畫、版畫,以及課餘創作的篆刻、水墨等,但可能因後來時局不定或其他因素,而難得被保留下來。此外,作於1912年《太平洋報》副刊的廣告插圖,現則藏於上海圖書館,副刊中還有李叔同的書畫作品,其風格如孤芳〈憶弘一法師〉中說:

畫報的內容既不是點石齋的新聞畫,也不是沈伯塵的百美圖,……它是一幅立軸,或一方冊頁,或一幅對聯,大半是法師的手筆──書法和花鳥。法師那時候的書法,近似《鄭文公碑》而更雄健,花鳥亦如他的書法,雄健遒勁,寥寥數筆,別有風致。

從上可知,李叔同當時致力於北碑書法,而「雄健遒勁,寥寥數筆」的花鳥畫,似乎也受到了吳昌碩金石畫風的影響,然卻更精簡。報社編輯部同仁陳無我,形容李叔同在報社三樓工作室的情形說:

李先生的性格與眾不同,他喜歡離群索居。他獨自住在報館三層樓上一間小室裡,睏覺、看書、編稿子,都在這裡面。每天除了吃飯下樓之外,簡直碰不到他的影子。我偶而有事上三層樓去,經過他的房間,那門總是關的。有一天,難得發生例外,那門是虛掩著,我向內探窺,見李先生伏在案上,運筆如飛,我不敢驚動,只好過門不入。……

陳無我的描述,將李叔同的報社生活顯現出來;孤芳在報上所見的書畫作品,應也是在報館三樓小室中完成的;而蘇曼殊的《汾隄弔夢圖》就是趁李叔同不在的時候,讓葉楚傖強迫關進去畫的。陳無我所謂的「運筆如飛」,有可能是李叔同正在寫字或作畫,但單憑「運筆如飛」的形容,並無法以之進一步探討風格。

2002年秋,浙江美術館展出了「雨夜樓藏中國繪畫真蹟展」,展出畫家有李鐵夫、李毅士、馮鋼百、徐悲鴻、李叔同、曾延年、周湘、林風眠、吳冠中等,其中李叔同的作品有油畫五件、水彩二十八件、素描五件,共計三十八件;另外,2005年十二月,北京收藏家梅子在捐贈給湖北美術學院的展覽會上,也有一幅署名「文濤」(李叔同童年學名)的風景油畫展出。而因過去李叔同的西畫作品面世不多,故學者們面對新發現的這些作品時,均提供了不同的寶貴意見,以利參考。

1918-1942_出家時期

李叔同出家前,因將身邊所有的作品、書籍、畫冊、碑帖、收藏及具有紀念性質的個人物品,贈予朋友、學生;出家時又誓捨諸藝,專心修行,因此讓人覺得已是僧人的李叔同,應該不再作畫了,但事實並非如此。於此,陳星根據書信史料提出了「諸藝未廢,隨緣耳」的觀點,頗值得參考。

一般對於李叔同出家後的畫作印象,相當陌生,大多見於書法集之後,所附的一兩幅簡筆佛畫。現根據文獻記載,羅列數則當時人的印象,如許霏〈我憶法師〉說:「晚年以其寫字的筆法繪佛像,清新勁練,天趣盎然,每一線條如生鐵鑄成,筆筆不苟,間有設色,也很雅淡可愛。」;「以作書之筆寫佛」;姜丹書〈追憶大師〉:「晚年畫佛像甚佳,余曾親見一幅於王式園居士處。筆力遒勁,傅色沉著,所作絕少。」以為參考。

弘一大師最早的佛畫,是1916年的《僧人趺坐蕉葉圖》,之後常見的作品是1930年代前後所繪、上題華嚴經偈的《簡筆白描蓮座佛像》。(按:以上二畫皆為筆者暫名)

《僧人趺坐蕉葉圖》的原作,是李叔同繪後並鈐印「李」(朱文)而製版的版畫作品,以為信箋之用。畫中的僧人,低眉靜默,雙手合十;簡筆的線條,筆力溫和凝練,勾勒出僧人的淨心形象。李叔同曾以此信箋寫信給西泠印社社長葉舟,信末附題「小影一葉呈奉足下」,說明了畫中的僧人,應是李叔同未出家前,以畫暗喻心境的自畫像。

此信紙猶為李叔同出家後所用,而原印的「李」字,則覆以「演音」(白文)之印。若以「以作書之筆作畫」觀之,此作是不露筆鋒的中鋒用筆。而《簡筆蓮座佛像》的線條表現,屬於自然展現筆鋒、運筆寫意流暢的風格,因此所謂的「作書之筆」,就這幅佛畫而言,是指行書一類。然「筆力遒勁,傅色沉著」之作,目前難得一見。

簡筆白描蓮座佛像

|

|

|

| 李叔同出家前使用的版畫信箋: 僧人趺坐蕉葉圖 1916 |

李叔同出家後使用的版畫信箋: 僧人趺坐蕉葉圖 1916 |

|

|

|

|

| 覆蓋「釋演音」於「李」印上的 局部放大圖。 |

弘一大師手繪僧服尺寸圖之一 | |

|

||

| 弘一大師手繪僧服尺寸圖之二 | ||